Vorlesungen und Seminare hatten inzwischen angefangen. Aus den engen und beschränkten Räumlichkeiten des Studentenwerks hatten wir, versehen mit allen notwendigen Stempeln und Bescheinigungen, die Alma Mater betreten. Mit diesem Schritt tat sich auch der Glanz der Stadt vor mir auf, eine verhüllte, von Nebeln durchfeuchtete Herrlichkeit von Kirchen und Klöstern, von Palais’ und figurengeschmückten Portalen. Eine Straßenbahn schien ein ärmliches Gefährt, einen hineinzuführen in solche Pracht. Meinen Schimmel hätte ich mir gewünscht mit dem Bernsteinblick.

Kurz vor dem Kreuzherrenplatz stieg ich an diesem Morgen aus der Bahn. Hoch über der Moldau und den Steinfiguren der Karlsbrücke sah ich den Hradschin aufragen, zwölf Türme ragten da, zusammengefasst in ein einziges Bild, ganz zu schweigen von all den kleinen Türmchen, die sich noch hinein drängten in das Gewirr der Kleinseitner Dächer. Über und vor die langgestreckten Trakte der Burg waren die Türme gesetzt wie Zeichen, die einer schwermütigen Melodie ihren Rhythmus geben sollten. Eine jener böhmischen Melodien musste es sein, langgedehnt aufsteigend über herbstliche Felder, auf denen Kartoffelfeuer brennen.

Aber unter dieser Melodie schäumten in begleitenden Terzen und Sexten und manchmal anschwellend zu hunderttönigen Akkorden die Wasser der Moldau übers Wehr und sangen das Vielstimmige der Stadt gegen die einsame Stimme der Burg.

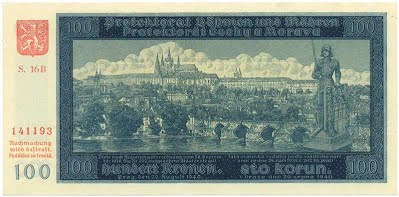

Es war dasselbe Bild, das ich, aufgedruckt auf die blauen Hundertkronen-Scheine, in meiner Tasche trug. Ein Bild, das sich nie erschöpfte, nie abnutzte, reichte man auch hunderttausende davon im ganzen Land über die Ladentische, zahlte man auch täglich damit für Brot, Wohnung und Kleidung.

Am Anfang hatte es mich merkwürdig angemutet, dass man die Schönheit der Stadt so auf Scheinen abgriff Tag für Tag. Aber sie wurde nicht abgegriffen. Unter Flecken, Rissen und dem Daumendruck schmutziger Finger blieb das Bild doch immer, was es war. Das Ewige und Unzerstörbare der Stadt wurde und blieb sichtbar auf dem Vergänglichsten, das wir kennen, auf dem Geldschein, der heute Reiche und Mächtige macht und sie morgen stürzt, dass sie Bettler werden.

Die Stadt war geblieben. Sie hatte Minnesänger, Kaiser und Feldherren überlebt. Sie überlebte Mächtige und Bettler. Mord, Rache und Verrat hatte sie gesehen. Es war, als sei dies alles eingegangen in ihr Bild. Lange stand ich und schaute und wusste nicht, dass ich ein Stück ihrer Geschichte selber mit ansehen sollte.

Eilig ging ich dann über die leeren Höfe des Clementinums.

Ich war spät dran. Weit vor mir sah ich mit langen Schritten Professor Malon dem Hörsaalgebäude zustreben. Immerhin war ich nicht die letzte. Vom anderen Eingang, vom Goldenen Brunnen her, kam noch ein junger Mann, eilig wie ich. Sein Gesicht fiel mir erst auf, als er vor der Tür anhielt, um mir lächelnd den Vortritt zu lassen.

Es war nicht mehr das Gesicht eines Jungen, aber doch ein sehr junges Gesicht. Nichts darin war abgebraucht oder eingeschliffen. In seinem Lächeln schien es plötzlich durchsichtig zu werden. Etwas schimmerte dahinter auf, ungreifbar, nicht zu benennen. Als er mich anschaute, erschrak ich ein wenig.

Eben, als das grüßende Klopfen verstummt war und Professor Malon sein Heft aufschlug, betrat ich den Hörsaal und setzte mich nahe zur Tür, ängstlich bedacht, Aufsehen und Unruhe zu meiden. Der junge Mann dagegen, der hinter mir die Tür schloss, begab sich auf langem Umweg um die hinteren Bankreihen und mit nicht geringem Aufwand an Lärm, den die knarrenden Dielenbretter hergaben, zu seinem Platz. An mehreren Studenten vorbei zwängte er sich auf seinen Sitz, von vielen Augen, nicht nur von meinen, etwas vorwurfsvoll verfolgt. Aber ehe er sich setzte, wandte er sich noch einmal um und sein Blick flog prüfend die Reihen entlang, bis er mich gefunden hatte. Zwar lächelte er nicht. Es lag auch durchaus nichts Unverschämtes in diesem Blick. Trotzdem wandte ich mich eilig meinem leeren Blatt zu und dann Professor Malon, dessen blaue Augen nicht ganz so gelassen und gütig blickten wie voriges Mal, während er mit etwas erhobener Stimme seinen Vortrag begann.

Ellen Brand, die ein paar Reihen vor mir gesessen hatte, wusste natürlich seinen Namen. Ich glaube, es gab kaum etwas dieser Art, was sie nicht gewusst hätte. Nach der Vorlesung erkundigte ich mich: er käme mir bekannt vor, ich wüsste aber nicht recht, wohin ich ihn stecken sollte. Als ich sah, wie sie über meine fadenscheinige Ausrede lächelte, bereute ich es sofort. Es wurde noch schlimmer, als sie unverhohlen und fast unverschämt zu ihm hinüberblickte, als hätte mein Interesse auch ihres geweckt. Jetzt schämte ich mich, neben ihr zu stehen. Plötzlich mochte ich ihr von der Natur so überdeutlich geschminktes Gesicht nicht mehr, die scharf gezogenen Lippen und Augenbrauen und das viele wilde lockige Haar, das ihr in seiner Unordnung etwas Zügelloses gab.

„Lassen Sie nur, ich weiß schon”, sagte ich hastig. „Ich glaube, er sieht dem Mann von Maria Jensen etwas ähnlich, aber es ist auch wieder ein anderes Gesicht.”

Mein Zweck war erreicht. Erstaunt wandte sie sich zu mir. „Die Nixe ist verheiratet?” fragte sie. „Aber davon weiß ja kein Mensch!” Etwas warnte mich, noch mehr zu sagen. Ellens Art, Bescheid zu wissen, verriet, dass sie sehr gut zu fragen verstand.

„Ich weiß auch nicht mehr”, sagte ich also und meinte, es diplomatisch angefangen zu haben.

Ellen schüttelte den Kopf und musterte mich misstrauisch. „Aber es ist doch keine Schande, verheiratet zu sein. Warum macht sie dann so ein Geheimnis draus? Meiner Meinung nach trägt sie nicht mal einen Ring.”

Irgendwie war es ihr gelungen, ihn abzutun. Sicher wollte sie damit auch ihre Vergangenheit abtun und begraben. Was für ein Recht hatte ich, diese Vergangenheit, die mir einmal so flüchtig bekanntgeworden war, so auszubreiten und auch Anderen bekanntzumachen? Aber ich war im Lügen nicht geübt. In dem Bemühen, nun doch eine einigermaßen zureichende und ausführliche Antwort zu geben, machte ich meinen schlimmsten Fehler.

„Ich weiß auch nicht, was dran ist”, sagte ich und zuckte die Achseln. „Vielleicht ist sie auch nur verlobt. Ich sah heute das Bild eines Mannes auf dem Boden liegen, es muss ihr aus dem Schrank gefallen sein. Vielleicht ist sie auch nur verliebt. Ich kümmre mich nicht drum. Wir reden nie über solche Dinge.”

„Sie sieht nicht aus, als wäre sie verliebt”, meinte Ellen verächtlich, als wäre das ganz und gar unmöglich. Inzwischen bewegten wir uns mit den Studenten, die die Vorlesung verließen, durch den breiten Gang mit den hochliegenden Fenstern hinaus zum Hof. Hier teilte sich die Menge nach rechts und links durch die Torbogen. Die meisten gingen wie wir geradeaus über die Höfe des Clementinums. Ein paar hatten sich hier und da auf die runde Balustrade von Stein gesetzt, die die Rasenstücke mit ihren Büschen gegen das Pflaster des Hofes abgrenzte. Die Sonne fing sich hier in dem luftigen Raum zwischen den Gebäuden. In den vollen verschlafenen Knospen der Büsche schien es sich zu rühren unter ihrem Licht, das, von langen Fensterreihen gespiegelt, hin und her wanderte über die Wände. Von dem behäbigen Turm, der schräg herunterschaute über das Gewinkel der Dächer, schlug es zehnmal. — Professor Malon war mit seinem Stoff zu zeitig fertig gewesen.

„Ich geh jetzt zu Wiggert ins Proseminar”, sagte ich und hegte dabei die Hoffnung, von meiner Begleiterin loszukommen. Aber es zeigte sich, dass sie dasselbe Ziel hatte.

„Wir haben noch lange Zeit. Wollen wir uns nicht auch hersetzen?” fragte Ellen. Es schien mir merkwürdig, dass sie fragte, da sie ja quasi hier zu Hause war und ich der Neuling, der in alle Gebräuche und Umstände erst eingeführt werden musste. Aber sie musste meiner Stimme angehört haben, dass ihre Begleitung mir nicht sehr lieb war, und sie war es in diesem Augenblick weniger als je zuvor, denn der junge Mann, dem ich vorhin an der Tür begegnet war, ging jetzt an uns vorüber, da wir in der warmen Sonne stehengeblieben waren. Er grüsste Ellen flüchtig und abwehrend, wie man unerwünschte Bekannte grüßt, und ich meinte, mich entschuldigen zu sollen, dass ich mit ihr hier stand.

„Nein, ich möchte lieber schon nach oben gehen”, sagte ich deshalb übertrieben laut und entschlossen, so dass er es kaum überhören konnte. Er schien dasselbe Ziel zu haben wie wir.

„Übrigens kann er nicht der Mann von Maria Jensen sein”, bemerkte Ellen jetzt halblaut, hinwegspringend über die Zwischenzüge im Gespräch. „Er heißt Felix Erlach und ist aus Hamburg, soviel ich weiß. Wir waren voriges Semester zusammen im kunsthistorischen Seminar. Er ist sehr emsig”, — sie sprach das Wort etwas spöttisch hin, verächtlich beinahe, „aber hübsche Leute sind das oft.”

Auch ich konnte diesen Zug nicht besonders liebenswert finden. Aber dass sie ihn so tadelnd erwähnte, machte mich widerspenstig.

So sehr sie mir am ersten Morgen willkommen gewesen war, so sehr ihre Einführung mir genutzt hatte, so gerne wäre ich jetzt wenig ohne sie gewesen.

Vielleicht waren es nur die Augen, die allzu lebhaft hin und her gingen, neugierig auf der Jagd, so schien es, oder auf der Flucht. Was von beiden, konnte man schwer unterscheiden. Vielleicht war es beides.

Hatte Maria schon wenig von dem, was ich mir unter einer Studentin vorgestellt hatte, so schien bei Ellen das Studieren gar nur Vorwand: ihre Art, Bekannte zu grüßen hier und da, ihnen kokett entgegenzusehen, ihnen nachzuspähen, machte den sonnewarmen, aber nüchternen Hof der Universität zum Theaterfoyer. Ihr aufdringliches Parfüm übertönte den feinen, noch kaum wahrnehmbaren Duft von Frühling, der mit jedem Lufthauch sich aus dem hellen Himmel niedersenkte.

Ich strebte jetzt ernstlich, von ihr loszukommen, und es schien, als sei mir das Schicksal günstig: sie wandte sich jetzt von mir fort zwei Mädchen zu, die nicht aus der Vorlesung, sondern von draußen durch den links gelegenen Torbogen über den Hof herkamen. Aber als ich zu den beiden hinsah, bemerkte ich, dass meine Hoffnung mich trog. Denn eine der beiden kannte ich schon, und ich sah, dass auch sie mich wiedererkannte -

„Fränzi!” rief sie — nie hatte sie sich von dieser lächerlichen Abkürzung abbringen lassen, und was ist das auch schon für ein Name: Franziska, was kann man daraus schon Gutes machen?

„Grüß’ dich, Fränzi!” so rief sie jedenfalls über den halben Hof hin, und die Augen aller, die da auf dem Steinrand saßen, vorbeigingen, oder in der Nähe standen, richteten sich belustigt auf mich. „Was machst denn du hier?’

Ich freute mich, freute mich sehr, hier in dieser fremden Welt Linde wiederzufinden, Linde Glanzrath aus Bodenbach, mit der ich zwei Jahre vorher ein paar Ferienwochen lang in den Felsen der sächsischen Schweiz herumgestiegen war. Tagelang waren wir durch Wälder gestreift, hatten in Gebirgsbächen gebadet und aus Quellen getrunken, hatten unser trockenes Bauernbrot dazu gegessen und einmal sogar eine ganze Nacht in einer selbstgebauten Hütte aus Zweigen verbracht, weil wir den Weg nicht finden konnten.

Ja, da stand sie, dieselbe Linde, ein bisschen schmaler, blasser, im ganzen städtischer geworden. Die Traurigkeit in ihren Augen war damals nicht gewesen, die war neu und erschreckte mich.

Wie anders ihre Freundin, der ich gleich präsentiert wurde:

„Schau, das ist die Fränzi, mit der ich mal biwakiert hab am Schellenberg, weißt noch?” Da war sie wieder, diese Sprache, nach der ich immer hinhorchte, wenn sie mir ans Ohr schlug, dies zart zugespitzte R, der weiche Ton, das wohlige Dehnen der Vokale. Da waren diese Verkürzungen, die einen Satz spielerisch machten, und doch konnte man dies Ganze um alles an der Welt nicht nachahmen. Mitgeboren musste es sein. Zu lernen war es nicht. Wienerisch, Bayrisch, Tirolerisch — all das konnte man sicherlich nachäffen bis fast zur Vollkommenheit. Aber diese Sprache war zu — leicht, entzog sich der Beschreibung. Auch die Stadt, meinte ich, fing erst jetzt an zu leben, wo ein Mensch darin so zu mir sprach. Es war die Sprache dieser Stadt, ohne jeden groben Zug, der leicht nachzupinseln gewesen wäre.

„Da schau her”, streckte die Freundin mir ihre Hand hin, „da hätten wir also die Fränzi!”

Ich fühlte mich verlegen vor dem Blick dieser Augen. Da gab es keinen Vordergrund und Hintergrund. Allerdings aber gab es eine Tiefe darin, die sich ganz und voll auf den Angesprochenen richtet, eine Art, Menschen und Dinge wichtig zu nehmen, der ich mich sofort unterlegen fühlte.

Ich war nicht allzu selbstbewusst in diese Stadt gekommen. Auch der Studienbetrieb hatte mich manchmal unsicher gemacht, der Zwang zu wählen, sich zu entscheiden, der Krieg mit Formularen. Aber bei all dem hatte ich doch ein bescheidenes Bewusstsein meines eigenen Wertes behalten.

In meinem Beruf hatte ich — wie nur wenige in meinem Alter — schon ein paar bescheidene Schritte gemacht. Ich fühlte mich weder dumm noch hässlich. Aber das alles wog hier nicht. Hier wog ich zu leicht. Hier war ich „die Fränzi”, vielleicht — wenn es hoch kam, Gegenstand für eine kleine Glosse hin und wieder, ein junges unerfahrenes Ding. Was war es nur?

Die mir gegenüberstand, mochte nur zwei, drei Jahre älter sein als ich, nicht mehr. Viel an Erfahrung konnte sie mir nicht voraushaben. Was war es nur ? Sie trug das helle Haar kurzgeschnitten, man konnte sie hübsch nennen, obwohl ihre Nase ein wenig kurz und stumpf war wie ein Gedanke, der in dem sonst so ausgeprägten Gesicht nicht ganz zu Ende gedacht war. Aber auch diese Hübschheit, umstanden von dem kurzen goldflimmernden Haar, machte es nicht aus. Gekleidet war sie ein wenig wie zur Jagd: eine kurze Lederjacke, ein derber Rock, und — im Näherkommen hatte ich’s gesehen — wollene Söckchen in festen Schuhen. Auch die Kleidung, an der man nichts ausgefallen oder besonders reizvoll nennen konnte, war es also nicht. Was war es nur ?

Ich gab Auskunft über das Woher, Wo und Wozu. Plump kam ich mir dabei vor und unbeholfen. Keine witzige, geistvolle Wendung wollte mir glücken. Wie fatal war mir die Alltäglichkeit, in der ich so vor ihr stand. Ich hätte mich gefühlt wie im Examen durchgefallen, wäre da nicht Linde Glanzrath noch gewesen, die tröstlich zur Seite stand, die da offenbar ein altverbrieftes Recht hatte, und die mir endlich auch einhalf, während ich im Stillen daran rätselte, wer es wohl sein mochte, mit dem ich sprach.

Denn bisher war, wie bei einer hohen Persönlichkeit, die zu kennen sich für alle am Rande versteht, nur ich vorgestellt worden.

„Das ist Anka Waldenfurth”, flocht sie ein in die entstehende Stille, und es schien mir, als spräche sie etwas beschämt, dass man diese Tatsache erst erwähnen müsse.

„Von ihr hab ich dir damals auch erzählt.”

Wie Schuppen fiel es mir da von den Augen. Sie war es also, die große Freundin, die da auf Goldgrund irgendwo in Lindes Nähe stand. Damals hatte sie mir den vollen Namen genannt: Anka Bourlon de Franqueville, Gräfin zu Waldenfurth. Anka, dies Böhmisch-Bäurische, Anspruchslose, verknüpft mit den klangvollen Adelstiteln — schon damals hatte ich in diesem Namen etwas Außerordentliches gefunden. Da waren wieder die Akkorde von Moldau und Stadt, von Kirchen und Palästen aufsteigend voller Pracht, und hoch darüber die einsame böhmische Melodie.

Jetzt erst gab sie mir die Hand. „Die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde”, sagte sie mit einem leichten ironischen Unterton. „Nenn’ mich halt Anka.” Die Wände rundum schienen sich zu weiten, der Himmel schien höher geworden, die Sonne schien wärmer und goldener. Was war das nur? War es der Name? Nein, der nicht, denn es war schon vorher dagewesen, schon vor dem Namen. Die Stadt fing an zu leben um mich und ich in ihr. Die Mauern, die Türme und Portale, schon vorher schön, aber stumm, fingen an, ihre Sprache zu reden von weither. Menschen mussten der Schlüssel sein zu der Stadt, nicht fremd und abgeschlossen wie Maria, nicht so wie Ellen, spähend und flüchtig -

Ellen, ach ja, da stand sie noch neben mir. Ich musste sie wohl bekanntmachen miteinander, die drei, die wie von drei Enden der Welt herkamen. In meinem Kopfe wandte ich es um und um, wie das anzufangen sei, förmlich natürlich, aber auch wieder nicht so lächerlich förmlich.

Offenbar aber war das nicht nötig: sie kannten sich vom Kunstgeschichtsseminar her, wie ich hörte, gaben einander die Hand, Ellen beflissen und überströmend, ein wenig widerstrebend die beiden anderen.

Inzwischen war der Zeiger an der Turmuhr oben weitergewandert. Es wurde Zeit, zu gehen. Auch Anka und Linde kamen mit. beide zwar schon vorgerückte Semester, aber das Thema lockte sie, ‚Lyrik-Interpretationen’, und bei Professor Wiggert mussten sie beide früher oder später ins Examen steigen. Da war es gut, vorher alle seine Schliche auszukundschaften, meinte Anka, und einfach auch: sich sehen zu lassen.

Ich war überrascht, was man beim Studieren alles bedenken musste.

Im Gange vor dem Hörsaal, unter einem flachen, sanft tragenden Gewölbe, wimmelte es schon. Im Vorbeigehen sah ich in einer der tiefen Fensternischen wieder Felix Erlach stehen, im Gespräch mit einem Studenten, wie ich fröhlich im Stillen vermerkte. Auf Lindes Rat gingen wir zuerst ins Büro, wo die Liste der Titel für die Seminararbeiten auslag — die beiden wollten sehen, ob sie sich beteiligten oder nicht. Ich müsste es wohl oder übel, meinte Linde, wenn ich später zu einem Seminar zugelassen werden wollte. Mir war es nicht so eilig damit. Das Gewimmel im Gange ängstigte mich. Eine eigene Arbeit vortragen vor so viel fremden Ohren schien mir ein Gräuel. Aber Linde beruhigte mich: zu viele hatten sich eingeschrieben. Nur ein Teil der Arbeiten würde vorgelesen werden. Halb war ich unwillig, so gestoßen zu werden, halb dankbar, und wählte eins der ausgelegten Blätter mit zwei kurzen Gedichten von Rilke und Johannes Schlaf.

Auf dem Weg zum Hörsaal begegnete ich schon wieder einem Blick von Felix Erlach, der sich aus seiner Fensternische eben auch herüberwandte — es schien mir, als sehe er mich auf eine besondere Weise an, aber vielleicht konnte er auch nicht anders, dieser Blick, der eine freundliche, wenn auch unverbindliche Beziehung herzustellen sucht zum Unbekannten. Und doch fing es wieder an, um mich herum zu tönen: die weißen Wände, die sanfte Rundung der Decke und draußen vor den tiefen Mauern die Stadt in ihrer Sonnenwärme.

Im Gegensatz zu Malon, dem biederen Lehrer alten Schlages, an dem nichts anderes auffiel als das treuherzige Blau seiner Augen, war an Wiggert alles auffallend. Einem Kranich gleich stand er da vor uns, ein lächerlich kleiner Kopf mit einer lächerlich großen, ausgebogenen Nase auf einem langen hageren Körper, an dem die Arme meist hilflos herabhingen wie gebrochene Flügel. Er mochte das selbst empfinden. Darum vielleicht hatte er die theatralischen Gesten der Hände eingeübt, die einen merkwürdigen Widerspruch, eine Art von Entschuldigung zu bilden schienen für die Schärfe, die häufig in seinem Tonfall und in seinen Worten klirrte. Seine Leiblichkeit — das konnte man sofort sehen — musste ihm sehr zur Last sein, er hatte ständig über sie hinwegzuspringen, über ihre Kuriosität und Ausgefallenheit, musste sie ständig vergessen machen, und so war ein gewisses Maß seiner Kräfte schon da verbraucht, wo andere frisch und ausgeruht sich ans Werk machen.

Er pflegte übrigens — das hörte und sah ich erst später — sogar seine Fingernägel zu lackieren, was seine Persönlichkeit, statt sie zu glätten und abzurunden, noch kurioser und bedenklicher erscheinen ließ. Man hätte ihn vielleicht bedauern mögen, aber eben das konnte er nicht dulden. Seine ausfällige Art, seine Manier des Angriffs als Verteidigung ließ dazu keinen Raum.

Dieser Mann also war es, dem ich meine erste Arbeit zur Prüfung vorlegen sollte. Von diesen kleinen harten Augen sollte ich sie beurteilen lassen. Möglicherweise — aber daran dachte ich eigentlich nur am Rande — sollte ich sie hier vorlesen vor einem Auditorium von fast achtzig Hörern, zu denen auch Anka und Linde gehören würden, und Felix Erlach.

Es roch wie in der Schule: nach dem Holz der Bänke, die in einem riesigen Kreise rund um den Saal aufgereiht waren. Es roch — merkwürdig genug — nach der Tinte, mit der ich als Kind emsig und in Verzückung meine ersten Hefte vollgekritzelt hatte. Nie mehr in späteren Schuljahren war ich diesem Geruch begegnet. Hier war er wieder: kräftig und streng und voll, keinem andern Geruch zu vergleichen. Insgeheim spähte ich aus, woher er kommen mochte, ob irgendwo ein offenes Tintenfass ihn ausströmte, oder ob er einfach im Raume war. Felix Erlach hatte seinen Stuhl aus der Reihe am Tisch gegen das Fenster hin zurückgeschoben. Wieder begegneten sich unsere Blicke. Über die Weite des leeren Raumes zwischen den beiden Tischreihen kam dieser Blick zu mir herüber, nachdenklich, aber freundschaftlich und offen in aller Nachdenklichkeit. Der Blick schnitt uns beide heraus aus der Menge der Hörenden, nahm uns fort aus dem Saal. Aber nichts Bedrohliches lag darin, plötzlich mit ihm allein zu sein wie unter dem Himmel und an den Wassern der Moldau. Es war kein abschätzender oder fordernder Blick, sondern der wärmende Blick eines Menschen, der um Einverständnis wirbt, um ein durchaus vorläufiges Einverständnis noch, das erst durch die Nähe zu prüfen und zu erhärten sein würde.

Nein, nichts wäre zu fürchten gewesen in diesem Blick. Nur vor meinen Gedanken wurde ich bange: warum traf sein Blick gerade mich, die Fränzi, dieses kleine unbedeutende Nichts, dass ja erst anfangen wollte, zu leben, zu denken, zu sein?

Längst sah ich wieder Professor Wiggert zu, wie er flügelschlagend und mit funkelnden Brillengläsern dozierte. Hier saß ich wieder auf der Schulbank, und um mich war der Geruch von frischem Holz und von Tinte. Zu lernen hatte ich wieder, und was ich in der Schule meist mit der linken Hand abgetan hatte, stellte sich jetzt als notwendig heraus, wenn ich etwas gelten wollte: ich musste arbeiten. Aber wichtiger schien mir jetzt, was ich in den Augen meiner Mutter gelesen hatte beim letzten Abschied auf dem Bahnhof: zu leben musste ich lernen, abzuwägen, ja oder nein zu sagen zu den Menschen. Sie hatte mich nicht mit Ratschlägen beladen, nicht einmal mit Warnungen, und ich war ihr dankbar dafür. Sie war sicher, dass ich es richtig machen würde. Würde ich es immer richtig machen?

Nun endlich lenkte ich den Kahn meiner Gedanken wieder um in den Strom von Professor Wiggerts Rede und bemerkte mit Schrecken, dass ich schon eine ganze Anzahl von Leitsätzen und Grundgedanken verpasst hatte, die er uns gab für die Anfertigung unserer Arbeiten. Ich fing an, mir flüchtig zu notieren, was er als wichtig unterstrich. Aber dabei schwamm es doch immer neben meinem Kahn her wie ein Wasserstrudel, der sich nicht lösen will. Würde ich es richtig machen, dies und das und alles?

Ellen Brand verlor sich im Gedränge nach dem Seminar, obwohl sie neben uns gesessen hatte. Ich atmete erleichtert auf. Auch ich wollte mich verabschieden, aber Linde nahm mich am Arm.

„Geh, du kommst mit uns. Wir holen den Hartmuth und gehen zusammen essen in die Zeltnergass. Kennst doch den Hartmuth noch von damals? Der wird schauen!”

Ja, der Hartmuth, ich kannte ihn noch: einen hochaufgeschossenen Jungen mit kurzen Lederhosen und mit vielen Sommersprossen auf der hübschen langen Nase, Lindes älterer Bruder, zwei Jahre älter war er wohl — und unzertrennlich von ihr, damals jedenfalls.

Anka sprach es aus: „Wie Kastor und Pollux sind sie, die zwei. Kannst sie nicht auseinanderbringen. Ich hab’s schon versucht, wollte ihn ein bissel in mich verliebt machen und dachte, sie wird vielleicht eifersüchtig werden, eine kleine Kratzbürst. Hat aber nichts getaugt, die ganze Geschichte. Er kennt mich zu gut!”

Linde lachte. „Ich dächte, es wär umgekehrt gewesen. Er war verliebt in dich und du wolltest es ihm austreiben!”

Wir gingen die Treppen hinunter, die breiten flachen Stufen, so sanft abfallend, wie das Gewölbe drüber sich wölbte. Es war ein einschmeichelndes wunderliches Gehen auf den Stufen einer Zeit, die nach dem Nützlichen noch nicht fragte, nach dem praktischen Schnitt einer Stufe, die dem Fuß und der Eile am bequemsten wäre. Diese Stufen, diese Treppen, mochte man sich auch manchmal mit den Schritten verhaspeln und für eine Stufe zwei Schritte brauchen, waren schön. Ich ging gern auf ihnen.

Wir waren am Ende der Treppe angelangt, kamen in dem kühl-feuchten Flur mit den vergitterten Fenstern, durch die unzählige schmale Bäche von stäubendem Sonnenlicht hereinflossen, gingen über den Hof, und die Beiden nahmen mich hinein in die Stadt, in ihre Stadt.

Sie gingen Wege durch das verschlungene Gassengewirr der Altstadt, die ich allein nie gefunden hätte und die auch mir bald ganz vertraut wurden und lieb. Zunächst einmal bogen wir durch einige Gassen kreuz und quer — ich sah manchmal zurück und hinauf, um mir Zeichen der Erinnerung festzuhalten: ein hoher schmaler Hausgiebel, um dessen Fenster in jedem der drei Stockwerke sich Sandsteinfiguren einander zuneigten wie Mitbewohner, die heimlich, aber voller Wohlwollen den Wohnenden in die Fenster spähen. Zur Linken ein Portal, gekrönt von Vasen, auf denen steinerne Putten sich im Nichtstun dehnten und müßig auf die Gasse hinunter blickten, wo unter ihre steinerne Last vier muskelstarke Männer sich beugten.

Dann wieder blieb mein Blick hängen an einem bizarren Nebeneinander von Giebeln, die ganz offenbar einander den Rang streitig machen wollten, Fischschwanzzinnen, die sich auf das zweistöckige bescheidene Häuschen wie auf die Mauern einer Burg aufsteckten, ein hochgespitztes Dach daneben mit allerliebsten ovalen Mansardenfenstern, wieder daneben eine Art von barocker Palastfront, und darüber sitzend ein zierliches Häubchen von Dachziegeln.

Aber was ich eben bei mir als Besonderheit vermerkt hatte, an der ich den Faden der Straße wieder zurückspinnen könnte, das kehrte schon an der nächsten Straßenecke wieder, nur in geringer Abwandlung. Was die Eintönigkeit ist bei modernen Neubaureihen, das war hier die Vielfalt: es schien unmöglich, all die kleinen lebendigen Schnörkel am Bilde der Gassen zugleich zu vermerken und zu unterscheiden. Ich verzichtete bald darauf und ließ mich gehen, wie die andern gingen. Unvermerkt nahmen mich die beiden denn auch aus der Wärme der Gassen hinein in die Kühle eines Haustors.

Es schien eine Tordurchfahrt wie andere auch, aber es war ein Weg hinein in die Tiefe der eng verschachtelten Altstadthäuschen über ihre halbdunklen Höfe hinweg, und erst weit hinten, am Ende, sah man das Licht der Gasse wieder wie den Lichtbogen am Ende eines Tunnels.

Die Häuser aber verschlossen sich nicht etwa denen, die vorübergingen, wie das in Tordurchfahrten zu geschehen pflegt. Nein, sie spähten nach den Passanten aus in geradezu kindlicher Neugier durch breite niedrige Glasfenster, des Anstands wegen behängt mit altmodischen Klöppelvorhängen, die vergilbt waren von Staub und Alter. Manche waren auch der wärmeren Luft draußen geöffnet, denn die Mauern strömten noch die Feuchtigkeit und Kälte des Winters aus, während es schon fast sommerlich hereinwehte in die Durchgänge. Auch manche der Türen standen offen, und dahinter sahen wir sie bei ihrer Arbeit sitzen: Schuster, über Lederstücke gebeugt mit krummem Rücken, der sich ein Leben lang der niedrigen Zimmerdecke hatte fügen müssen, Schneider im Türkensitz auf ihrem Tisch, mit kurzem Fädchen emsig nähend unter trüber Lampe, Kürschner vor einer Wand voller Felle, die ergeben ihr altes Leben abgetan hatten und unter einer Schicht von Staub auf das neue warteten, das kommen sollte, alte Frauen, strickend hinter dem winzigen Schiebefenster ihrer Kramlädchen und über die Ränder der Brille hinweg nach uns hinspähend. Wie aus alten Holzschnitten hergenommen, saßen sie alle da aufgereiht im Halbdunkel der Flure, zufrieden, dass sie ihre Hände noch regen konnten.

Von wildem Wein umsponnen, und gelassen wie ihre Schützlinge, blickten aus den Nischen der Höfe Sandstein-Heilige zu den Fremden her, still einverstanden und zufrieden mit der unscheinbaren Rolle, die ihnen aufgetragen war. Wie ein stilles Licht lag Genügsamkeit über den gläsernen Veranden und Fenstern der Höfe. Die Armut, die ohne Zweifel hier zu Hause war, machte sich nicht breit. Anspruchslos blieb sie für sich hinter den Mauern.

Über das Rauschen eines Brunnens am Wege drang jetzt ein süßer Ton zu uns her, das Lied eines Vogels eigentlich, aber so viel seliger, soviel bewusster der aufsteigenden und anwachsenden Sonne, soviel dichter angefüllt von Sehnsucht und Hoffnung, dass davor selbst das Lied einer Nachtigall hätte verblassen müssen. Es war auch nicht das eitle Brillieren einer Konzertflöte, sondern ein seidenfeiner, himmelhoher biegsamer Ton, als wäre ein Sonnenstrahl zur Stimme geworden, die silbern aufwärts wanderte, oben sich hin und her wendete und lächelnd sich bespiegelte in der klaren Luft, um dann mit leichtem Schritt wieder hinabzusteigen, zu verweilen hier und da, noch einmal ein wenig höher zu klimmen, als Triller hin und her zu hüpfen und dann gemach sich wieder hinunter zu begeben ins Gewöhnliche.

Als wir aus dem Torbogen der Passage traten, sahen wir den Mann. Er trug ein spitzes Hütchen von verschossener Farbe, auf dem eine kurze bunte Feder schwankte und schillerte. Er hatte es nicht nach Art jener Leute, die auf eilige und vorübergehende Barmherzigkeit spekulieren, vor sich hingelegt, sondern es saß ihm auf dem Kopf wie weiland dem Rattenfänger von Hameln das seine. Was er eben jetzt vom Munde absetzte, sah freilich einer Flöte recht ähnlich, aber es hätte ebenso gut ein zurechtgeschnitztes Weidenrohr sein können. Eilig steckte er es weg in die Brusttasche seiner blankgescheuerten und ausgebeutelten Jacke, wie man einen Schatz verbirgt. Man hätte sich unschwer denken können, dass die Jacke auch den Rest seiner fahrenden Habe barg, denn wo die Taschen sitzen, zeigte sie bedenkliche Schwellungen, die mit seiner hageren Statur nicht in Einklang zu bringen waren.

Nachdem er solchermaßen die Sonne besungen hatte, als sei er selber einer ihrer Strahlen, lüftete er nun doch das Hütchen mit der Feder für die Spenden, die freilich nur in bescheidenem Maße hineinregneten. Denn die meisten seiner Anhänger, wahrscheinlich schon durch mehrere Höfe auf seiner Spur, waren Kinder, so dass sich auch von dieser Seite die Erinnerung an den Rattenfänger aufdrängte, einen Rattenfänger freilich ohne Arg und Bosheit, also doch wieder keinen, denn wie hätte der von Hameln sich in der Erinnerung erhalten wollen ohne den grausamen Kinderzug, den er am Ende der Geschichte anführte ? Vergessen hätte man ihn wie alle Wohltäter, die ohne Dank ausgehen.

Ich kramte in meiner Kollegtasche. Ein Schein fiel mir in die Hände, nicht eben gewaltig, aber doch für ihn sicher ein schönes Stück Geld und für mich ein kleines Opfer, das ich gerne brachte, obwohl es gleich in meinem Innern leise zu nagen anfing: sieben Erdbeertörtchen weniger in diesem Monat! Ich legte den zusammengefalteten Schein in den Hut, er sah nicht nach viel aus, aber die Vorsicht war auch unnötig. Er sah gar nicht danach hin. Mit seinen wasserhellen Augen schien er irgendwohin nach schräg oben zu horchen, während die sonnenbraune Haut des Gesichts sich spannte, als könnte von dorther, über die winkeligen Dächer herunter, ein neues Lied zu ihm kommen.

Im Weitergehen fragte ich mich, warum er denn gerade hier seinem Geschäfte nachgehe — wenn man es ein Geschäft nennen wollte — hier an dieser abgelegenen, wenig benutzten Passage, während nicht allzu weit von dieser Stelle, an Graben und Wenzelsplatz, die Menschen zu Dutzenden und Hunderten vorbeiströmten und sein Spiel ihm also auch mit Leichtigkeit ein Dutzendfaches einbringen konnte von dem, was dort in dem abgelegenen Gässchen für ihn abfiel. Aber ich erschrak, als ich mir die selige Vogelstimme vorstellte, ankämpfend gegen das vielfache Hupen, Klingeln und das Schnurren der Motoren, gegen das Gezeter der Zeitungsverkäufer und das hundertstimmige Geschwätz der eiligen Menge. Und dann dachte ich daran, wie er nur bereit war, von denen etwas anzunehmen, die sein Stück bis zu Ende anhörten, wie er nicht einmal hinsah nach dem, was ihm zufiel. Wunderliche Menschen, wunderliche Stadt, bis an den Rand voller Wunder.

Das Haus am Obstmarkt, zu dem wir kamen, kannte ich schon. Das Zeitungswissenschaftliche Institut hatte dort seine Räume; ärmliche Räume in einem baufälligen Gebäude, ärmlich eingerichtet auch, aber anheimelnd in ihrer Unordnung. Es roch nach den Zeitungen, die im Flur an den Wänden gestapelt waren. Der Kreis war klein, schnell lernte man die Gesichter alle. Es war eine behagliche Luft von Arbeit und Lernenwollen ohne übergroßen Ehrgeiz.

Im selben Hause amtierte auch Hartmuth Glanzrath, Doktor der Philosophie inzwischen geworden, Assistent am musikwissenschaftlichen Institut. Das hatte ich nicht gewusst. Gespannt sah ich ihm entgegen, als er die Treppe herunterkam, von einer Klingel im Flur gerufen. Lang-kurz-lang-kurz — das hieß: Komm zum Essen. Ich lernte es bald.

Da war er also! Aus dem Jungen in kurzen Lederhosen war ein Mann geworden. Ich fragte mich im Stillen, ob ich wohl auch so viel älter geworden sei in der Zwischenzeit. Freilich: die lange hübsche Nase war immer noch voller Sommersprossen. Das gab dem gesetzten Doktor der Philosophie etwas Lausbubenhaftes, das mir Spaß machte. Er schaute allerdings, wie Linde vorausgesehen hatte, aber eine Unsicherheit war in seinem Benehmen, die sicher nichts mit mir zu tun hatte. Es war offenbar nicht ganz so üblich, wie ich gedacht hatte, dass Anka mit den Beiden essen ging. Es schien vielmehr, als hätte er sie längere Zeit nicht gesehen, und ich erinnerte mich an das Gespräch vorhin im Clementinum, das ich mehr für Spaß und Wortspielerei gehalten hatte. Ganz offenbar war Hartmuth viel mehr bemüht, Anka gegenüber den richtigen Ton zu finden als mich, die so ganz Unerwartete, in der fremden Stadt willkommen zu heißen.

Es kränkte mich nicht. Als wir damals zusammen wanderten, hatte ich Hartmuth fast so gern gehabt wie Linde — hätte ich mir einen Bruder gewünscht, er hätte so sein sollen, kameradschaftlich, zu Späßen aufgelegt, aber auch zum Ernst, wie es gerade kam, klug, ohne sein Wissen und seine Gedanken aufzudrängen, in einem inneren Gleichgewicht, das jetzt gestört schien. Schon aus wenigen Worten konnte man das hören.

Hartmuth ging neben mir, es gab sich so. Er schien froh, das Gespräch mit Anka zu vermeiden, die sich jetzt mit Linde über den Termin der Seminararbeiten unterhielt. Offenbar waren wir alle nicht sehr aufmerksam gewesen, auch sie wusste nichts Genaueres. Wiggert hätte gemeint, vier Wochen als Frist wären eben recht, sagte Linde schließlich, jedenfalls wäre es ihr so in Erinnerung. Für die ersten vier Wochen hätte er wohl schon im vorigen Semester ein paar Themen vergeben.

„Eine merkwürdige Erscheinung ist das, dieser Professor Wiggert”, sagte ich, mehr um das Gespräch fortzuspinnen, als weil ich mir unbedingt über ihn Auskunft hätte holen wollen.” Er erinnert mich an den Ichabod Kranich in irgendeiner Geschichte von Washington Irving.”

Hartmuth zupfte mich am Arm, und als ich verstohlen zu ihm hinübersah, bemerkte ich, dass er verneinend die Augenlider senkte und unmerklich den Kopf schüttelte. „Ich meine, ich kann ihn gar nicht beurteilen. Er sieht mir nur so aus, als wäre er nicht sehr glücklich.” Ich sagte es eilig und verlegen, unsicher geworden, welche Rolle er in diesem kleinen Kreise spielen könne.

„Er hat ganz beachtliche Sachen geschrieben über die Literatur zu Anfang des Jahrhunderts”, erklärte Anka. „Besonders der Naturalismus hat es ihm angetan. Kein Wunder, wenn einer trübsinnig wird über so öder Lektüre.”

„Vielleicht hat er sich auch ausgesucht, was ihm entspricht”, gab ich zu bedenken.

„Du hast ganz recht, Fränzi”, sagte Linde jetzt, und an ihrem Ton und ihren Worten merkte ich, wer von den dreien von diesem Thema besonders betroffen war. „Er ist unglücklich, und er war schon immer so. Ich habe ihn schon als kleines Kind gekannt, er kam oft zu unsern Eltern. Damals war er Student, und ich ging gerade das erste Jahr zur Schule. Mich hatte er immer sehr gern, damals schon. Ich denke immer, wenn ihm einer helfen kann, müsste ich es sein.”

„Und in dieser Rot-Kreuz-Meinung wirst du deine Jugend vertrauern, mein Liebes”, setzte Anka dazu in ihrer blanken Art, die Dinge beim Namen zu nennen.

Man beschloss, nicht in die Vegetarna in der Zeltnergasse zu gehen — das wäre ein großer Umweg gewesen — sondern in die Gaststätte der KLV in der Hiberner Gasse.

„Es gibt da ein Schild an der Tür, darauf steht ‚Nur für Teilnehmer der Kinderlandverschickung’ ”, klärte Hartmuth mich auf. „Deshalb fühlt sich Anka dort so zu Hause. Uns kennen sie schon. Du machst dir am besten Zöpfchen, Fränzi, dann glauben sie dir vielleicht, dass du eine Legale bist”. Dabei warf er freilich einen zweifelnden Blick auf mein kurzes Haar. „Ich glaube, es reicht nicht”, meinte ich kleinlaut.

Straßenbahnen und Autos, von der Altstadt herkommend, fädelten sich durch das Spitzbogentor des Pulverturms wie aus der alten in die neue Zeit. Auch hier gab es noch Figuren an Portalen, ja, sogar vom Gesimse der Dächer blickten Figuren herab, eine steinerne Gesellschaft von Außenseitern, die da hinaufgeflüchtet schien vor dem Ansturm der Moderne, denn die Straßen hier weiteten sich, bauschten sich auf, ihrer Bedeutung bewusst, das Neue herbeizuführen und dem Neuen Raum zu lassen, fade Großstadtstraßen, wenn man eben noch den Reiz von Gassen und Winkeln gekostet hatte. Die Hiberner Gasse war keine Gasse mehr, sondern eine Straße, wie man sie in jeder anderen Großstadt hätte finden können. Die Gaststätte der KLV — na ja, ein Restaurant eben, genau so möglich in Wien, Berlin oder Paris. Anka trat vor uns ein, strich sich das Haar aus der Stirn und stellte sich herausfordernd neben das ominöse Schild „Nur für Teilnehmer der Kinderlandverschickung”, weil daneben an einer Säule der Speiseplan angeschlagen war. Wir mussten auch, wie sich zeigte, selber am Buffet antreten, um unsere Wünsche zu melden, das Essen in Empfang zu nehmen und zu zahlen, denn so sehr Restaurant war es nun wieder nicht.

Hartmuth fuhr sich mit dem Finger zwischen Hals und Kragen. Soviel wusste ich schon, dass Männer damit meist eine gewisse Verlegenheit verbergen wollen. Wir marschierten zu unserm Tisch, das Essen balancierend. Der Aufwand hatte sich gelohnt. Es waren nicht die ersten Zwetschgenknödel, die ich aß, aber zum ersten Mal offenbarte sich mir — wenn man das auf eine so profane Sache anwenden darf — die Idee der Zwetschgenknödel an sich: zart und duftig der Teig, leicht wie Schnee und doch nicht schwammig oder zerfließend, ein wohlgeordnetes kleines Kosmos, sonnengleich unter einer dichten Decke von fettigen gerösteten Semmelbröseln und Zucker, schwimmend in einem kleinen See von Butter, der allein schon verschwenderisch anmuten musste in solchen Kriegszeiten.

Da saßen wir in dieser Allerweltsstraße, in diesem Allerweltsrestaurant, und doch — und doch: von den duftenden Tellern stieg es auf, zu den breiten hochgeschobenen Fenstern

strömte es herein, mit uns bei Tische saß es, unverkennbar, unnennbar und unverlierbar — Pulverturm und Zwetschgenknödel, Dom und Burg und der Mann mit dem Weidenholz, blasend, singend die Melodie der Stadt.

Nach Tisch trennten wir uns. Zwar gab es für uns alle vier oder vielmehr für uns drei als Hörer und für Hartmuth als Assistent eine Vorlesung im musikwissenschaftlichen Institut. Aber Anka meinte gähnend, sie werde sich stattdessen einen Mittagsschlaf genehmigen.

Wir anderen, vom Essen her träge und behaglich gestimmt, schlenderten dem Obstmarkt zu. Ich wurde eingeladen, Hartmuths Reich zu besehen, eine Art niedriger, winkeliger Wohnung, in der die Instrumente zuhauf standen, unter ihnen auch ein Cembalo, das freilich gegen Missbrauch verschlossen war.

Ob ich ein Missbrauch wäre, fragte ich etwas ängstlich, aber doch begierig. Nie hatte ich solch ein Instrument unter den Händen gehabt. Dagegen konnte Hartmuth nicht an. Mit der Sorgfalt eines Schatzhüters brachte er den Schlüssel und sperrte das Schloss auf.

Ich hatte Klavier studiert einen Winter und einen Sommer lang nach vielen Jahren laschen, vergeblichen Unterrichts. Aber es wollte mir nie gelingen, mit den genauen Tonlängen auf guten Fuß zu kommen. Ich dehnte hier, wo mir etwas behagte („Genießen macht gemein”, sagte mein Klavierlehrer), dehnte auch wohl, wo die Finger dem allzu schwarzen Notenbild nicht mehr nachkamen, und eilte, wo die Finger leicht liefen und besondere Schönheit nicht zu erwarten war. Das Cembalo war über all diese Verstöße ein strenger Richter. Sein kurzer Silberton, nicht zu dehnen durchs Pedal, duldete kein Verweilen und vermerkte jede Unregelmäßigkeit genauer, als mein Lehrerinnen und Lehrer es getan hatte.

Aber statt mich darüber zu ärgern, freute ich mich an der Zensur und versuchte mehr und mehr, ihr Genüge zu tun. Denn was daraus entstand, — eine Bach’sche Fuge — schien mir wie Begütigung und Trost für alles Schmerzliche des Morgens, das mich bekümmerte, obwohl es mich nicht betraf. Hier, in der Musik, war die Welt in Ordnung, und man fühlte deutlich, dass es keine erlogene, keine erträumte Ordnung war, wenn auch vielleicht eine, die jenseits unserer Wahrnehmungskraft lag. In der Musik aber wurde sie hörbar, trat näher und bot sich an als das Heilmittel für alle Zerrissenheit. Was heute Schrecken ist, schien sie zu sagen, wird morgen Freude sein. Alles ist bedacht und abgewogen in dieser besten aller Welten.

Hartmuth war wieder in sein Büro gegangen. Linde stand an Fenster. Sie hatte die Flügel nach draußen aufgestoßen, und die Luft, die hereinwehte, vertrieb den leisen Geruch von Moder, der in diesen Häusern unausrottbar angesiedelt schien und sofort wiederkehrte, wenn man das Fenster schloss. Ich stand auf und ging zu ihr. Es war freilich, wenn ich es recht bedachte, nicht zu hoffen, dass der Trost, der mir genügte, auch ihr genügen würde.

„Du hast dich sehr verändert, Linde”, sagte ich.

Sie wandte sich zu mir. Ihr Gesicht, das freilich nie eine sehr lebhafte Farbe gehabt hatte, war durchsichtig geworden. Es war noch schöner, als ich es in Erinnerung hatte: die Mandelform der dunklen, graublauen Augen schien jetzt genauer gezogen, der Mund schöner geschwungen, und des braune Haar lag in kleinen Locken über der hohen Stirn und um die Schläfen, die etwas eingesenkt waren zu den Augen hin und von zarten bläulichen Äderchen durchzogen. Ihre Schönheit war freilich nicht gemein — wer Leidenschaft und Lebenslust in einem Gesicht suchte, konnte sie hier nicht finden. Sie erinnerte mich an die Nonnen mit weißen Flügelhauben, denen ich zu Hause in einem Kloster häufig begegnet war, wenn ich zu Schwester Irmgardis ging, um bei ihr Latein zu lernen. Sie alle — und auch Schwester Irmgardis — glichen einander wie Schwestern, und auch das Gesicht hier glich ihnen wie das einer Schwester. So nannten sie sich ja auch — Schwestern. Waren es nur die Hauben, die sie einander so ähnlich machten? Oder war es dies, dass sie die Sucht und das Jagen nach Genuss und Vergnügen ausgeschlossen hatten aus ihrem Leben und stattdessen wahre Freude gefunden hatten ? War es diese Freude, die sie einander so ähnlich machte?

Das hätte bedeutet, dass auch Lindes Gesicht damals das einer Verzichtenden war, und so mag es wohl gewesen sein. Nur dass ich damals diesen Gedanken noch nicht zu Ende dachte. Im Gegenteil: es brachte mich auf, dass es einen Mann gab, dem diese Schönheit nicht gut genug war, den sie nicht erlösen konnte aus seiner linkischen weltfremden Art, aus seiner Schärfe und Ironie. Es empörte mich, dass diese Schönheit vertan sein sollte in Düsternis und Hoffnungslosigkeit.

Linde hatte nicht geantwortet auf das, was ich zu ihr sagte. „Ich will dich nicht drängen, Linde, es geht mich ja auch nichts an. Aber du bist nicht mehr dieselbe wie damals. Du bist schöner geworden — dir kann man das ja ruhig sagen, du bist nicht eitel. Aber man sieht, dass du unglücklich bist. Jeder sieht das.”

Linde schüttelte den Kopf. „Ich bin nicht unglücklich. Lass nur, Fränzi, du wirst nichts dran ändern. Ich bin nicht unglücklich, aber ich bin auch nicht glücklich, damit hast du recht.”

„Aber es scheint doch, als könntest du nichts erreichen. Ich meine: ihm helfen. Kannst du dich da nicht einfach wegwenden, in eine andere Richtung sehen?”

Linde lächelte. Es war ein Bild aus alter Zeit. Nein, Linde passte nicht in diese Zeit, die immer nur hastig nach dem Ihren greift. Es war mir früher nie so aufgefallen, dass sie aus einer solchen Ferne kam.

„Ich kann ihm schon helfen. Du glaubst nicht, wie er anders ist, wenn ich bei ihm bin. Ich helf’ ihm bei einer Kartei für seine Arbeit, weißt du. Er bat mich mal darum. Wie gesagt, wir kennen uns ja lang, und es war eigentlich ganz natürlich. Aber das hätt’ er nicht tun sollen. Du glaubst nicht, wie das ist, wenn man einen Menschen so sehr sich verwandeln sieht. Das zieht an wie ein Magnet, man möcht’ es immer wieder erleben, und es schert einen gar nicht, wenn die andern ihn hässlich und unbeholfen und sarkastisch nennen. Hätt’ ich ihn nur als Professor gesehen auf dem Katheder und im Seminar, dann wäre sicher alles anders gekommen. Aber ich hab ihn eben gesehen, wie ihn die andern nie sehen. Ich denk mir, wenn ich mich wegwende von ihm, dann kann er nie mehr ganz er selber sein. Denn vor den andern ist er’s ja nicht.”

„Also doch eine Art Rot-Kreuz-Manier, wie deine Freundin Anka das nennt”, meinte ich.

Sie wehrte ab. „Ach, Anka! Anka ist ein feiner Kerl, ich hab sie sehr gern, wirklich, aber sie will immer alles über einen Kamm scheren. Sie zieht die Männer am Bändel herum, und ich soll’s auch so machen.”

Zweierlei hätte ich gerne gefragt, aber ich wusste nicht recht, wie ich es in Worte fassen sollte: Liebst du ihn?

Diese Frage konnte ich mir eigentlich selber beantworten. Ja, die Linde liebte ihn, den einen jedenfalls, der sozusagen ihr Werk war — oder sie selber sah es jedenfalls so an, und bis zu einem gewissen Grade war es sicher so, dass er nur bei ihr er selber sein konnte. Aber liebte sie auch den andern, hilflos, linkisch, flügelschlagend und ironisch? Konnte man ihn überhaupt lieben? Und wenn sie ihn heiratete — aber das lag ja im weiten Felde, hing ab von der Antwort auf die zweite Frage, die ich im Sinne hatte — wenn sie ihn also wirklich hätte heiraten sollen, dann würde sie mit beiden verheiratet sein, nicht nur mit einem.

Ja, die zweite Frage, offenbar wichtiger als die erste: liebte er sie? Oder war sie am Ende für ihn nur, was für andere Leute Morgenrock und Pantoffeln sind, in denen sie sich gehen lassen können und dann „natürlich” sind, wie man das so nennt?

Ich beschloss, meine Frage anders zu stellen. „Meinst du denn, dass eure Beziehung zueinander sich jemals ändern wird?”

Sie sah aus dem Fenster. Ihre Finger tippten nervös auf das abgeblätterte Weiß des Fensterbretts. Die Antwort fiel ihr schwer. Machte sie sich etwas vor? Oder würde sie versuchen, mir etwas vorzuspiegeln, was sie selber nicht glaubte?

„Ich weiß nicht”, sagte sie schließlich. „Ich weiß wirklich nicht.”

„Wäre es dann nicht besser, du wärst jetzt eine Weile unglücklich, damit du später glücklich werden könntest?”

Sie lachte kurz auf und zuckte die Schultern.

„Das hört sich sehr vernünftig an, Anka sagt’s auch. Aber er ist außerdem noch mein Professor, verstehst du? Was soll ich ihm sagen, wenn ich nicht mehr komm und ihm seine Kartei mach? Soll ich sagen, ‚Herr Professor, ich möcht’ später mal glücklich sein, deshalb kann ich jetzt nimmer zu Ihnen kommen.’ Er würde doch denken, ich habe meine Sinne nicht mehr beieinander. Wir haben ja nie von sowas geredet. Er hat keine Ahnung von dem allen, was ich dir gesagt hab. Es ist auch ganz unmöglich, dass ich’s ihm sag. Verstehst du nicht?” Und nach einer Weile fügte sie hinzu, als müsse auch das noch gesagt sein, da alles andre gesagt war: „Man kann bloß beten.”

Erstaunt sah ich sie an. Auch sie sah mich an, sie lachte, und das Lachen war nicht so traurig, wie ich erwartet hätte. „Gelt, da schaust du?” Ja, ich war erstaunt. Nie wäre mir der Gedanke gekommen, dass man einer Liebe wegen beten könnte. Überhaupt kam mir selten der Gedanke zu beten. Es fehlten der Anlass, die Notfälle und die Überzeugung.

„Ich find es schön”, sagte ich lau, insgeheim zweifelnd, ob einem das Beten die Verantwortung zum eignen Handeln abnehmen könne. „Bet’ nur auch ums Richtige!” Und ich dachte, sie sollte besser um das beten, was ihr jetzt Schmerzen machen würde als um das, was sie für ein Glück halten könnte. Aber ich sagte nichts weiter.

Nach der Musikvorlesung ging ich hinüber ins Zeitungswissenschaftliche Institut. Es tat für heute gut, diese nüchterne, sachliche Luft, die keinerlei Ansprüche stellte, der Geruch von Druckerschwärze, die unverbindlich bekannten Gesichter. Dies hier war die normale Welt, in der sich voraussichtlich nichts weiter ereignen würde, als dass ich mir den Stoff für mein Referat zusammensuchte und hier und da ein paar belanglose Worte wechselte.

Als ich in die Kollegtasche griff nach dem Federhalter, fiel mir der Zettel mit den beiden Gedichten in die Hände. Ach ja, dafür waren nur vier Wochen Zeit, mit dem zeitungswissenschaftlichen Referat brauchte ich mich nicht so zu beeilen. Aber ich hatte weniger Lust als je zu dieser Arbeit. Voller Widerwillen war ich gegen Professor Wiggert, dieses Vogelgesicht. Ich warf einen Blick auf die Texte. Gedichte eben, Frühlingsgedichte. Zehn Seiten darüber mindestens, zwanzig höchstens. Zehn Seiten? Zehn Seiten über zwei Gedichte? Jetzt verstand ich erst, erschrak. „Interpretationen” hieß es, soviel war bei mir haften geblieben. Keine Inhaltsangabe bitte, auch nicht das Leben des Autors, auch keine zeitliche Einordnung. Zehn Seiten Interpretation über 25 Zeilen. Ich hatte mir das kürzeste ausgesucht, was ich liegen sah, es schien mir am bequemsten so. Jetzt wünschte ich, ich hätte das längste gewählt. Zehn Seiten über fünfundzwanzig Zeilen, das hieß: fast eine halbe Seite über jede Zeile. „Schon kehrt der Saft aus jener Allgemeinheit …” Also bitte, eine halbe Seite! „Schon kehrt der Saft …” Mir wurde schwindlig. Eine halbe Seite über jede Zeile, soviel musste man schon rechnen, manche Zeilen mochten auch fast gar nichts hergeben, also — wieviel Zeilen hat eine halbe Seite? Man musste das nachzählen. „Schon kehrt der Saft …” Unmöglich, Linde zu fragen. Unmöglich, Anka zu fragen. Meine Arbeit war das, ich konnte sie nicht abgeben, wie man eine Kinokarte weggibt.

Ich steckte den Zettel wieder in die Tasche. Das musste sich finden. Irgendwie würde es sich schon finden. Jetzt saß ich hier und würde mir meinen Stoff zum Fontane-Referat zusammensuchen, und wenn der Himmel einfiel. Eine kindische Aufgabe, wenn man’s bedachte. Ein ganzes Leben abzuhandeln auf, nun ja, sagen wir ruhig auch auf zehn Seiten. Und dort: zehn Seiten lang reden über fünfundzwanzig Zeilen, die zwei Leute wahrscheinlich in ein paar Minuten aufs Papier gesetzt hatten.

Fast zwei Stunden verbrachte ich damit, herumzukramen nach Material. Es stand alles wüst durcheinander. Auch die Assistentin wusste wenig Bescheid. Dies hier sollte nur eine vorläufige Unterkunft sein, sagte sie. Es würde alles bald viel besser und größer und schöner. Das nützte mir wenig. Es war fast sechs, als ich meine magere Ausbeute beisammen hatte. Im deutschen Seminar musste ich mir noch holen, was es dort gab.

Ich überlegte. In anderthalb Stunden war Collegium musicum drüben im Institut. Linde und Hartmut hatten gesagt, ich solle nur kommen, nicht gerade gebeten, aber der Chor schien klein, man würde mir’s vielleicht verübeln, wenn ich fernbliebe. Aber ich war müde. Das Vielerlei des Tages drängte sich hinter meiner Stirn, überschlug sich, verwirrte mich.

Auf den Straßen war Frühling. Das Brausen der Stadt tönte wie die Stimme des Meeres herüber zum Obstmarkt, dessen kleine Geschäftigkeit sich mehr in der Stille vollzog. Ich hatte jetzt Lust, Menschen zu sehen, viele Menschen, die ich nicht kannte, mich wegtragen und irgendwo anspülen zu lassen, auf provisorische Weise meinen Hunger zu stillen. Ich schlenderte zum Wenzelsplatz hinüber. Nach einem Restaurant stand mir jetzt nicht der Sinn. Ich wusste hier auch keines, in das ich mich überhaupt hätte setzen mögen. Ich trieb vorbei an den weit offenen Türen der Büfetts. Über ganze Häuserbreiten hin standen sie offen, lockend die Unbehausten, bequem, schnell und billig sich ein Mahl zu wählen aus der Fülle des Gebotenen, unverbindliche und liebenswürdige Stätte für den, der gern auf die bürgerliche Konvention verzichtet, Jacke oder Mantel am Kleiderständer aufzuhängen, sich zu setzen, die Speisekarte zu besehen, obwohl er von vornherein zu Palatschinken entschlossen ist, dem Ober zu winken, ihm das Gesuchte aufzutragen und in Geduld und Demut zu verharren, bis es ihm in aller Form serviert wird, sodann wieder sich in Geduld zu üben, bis es ihm gelingt, den Kellner herbeizuwinken und noch einmal, bis der Kellner geruht, ihm die Rechnung zu präsentieren, womöglich des Kleingelds ermangelt und daher noch einen Weg machen und wiederum Gelegenheit zu irgendeinem kleinen Aufenthalt finden kann.

Hier war alles anders. Ich war nicht die Untergebene eines Kellners, der mich warten lassen wollte. Der Kellner in bürgerlichen Lokalen sollte eigentlich für mich da sein, aber in Wirklichkeit bin ich es ja, die von ihm abhängt, die am Ende noch seine saure Miene schlucken muss, wenn das Trinkgeld seinen Erwartungen nicht gerecht wird.

Dies alles mag ungerecht sein, was die Kellner betrifft, denn wenn sie auch bis zum äußersten ihre Pflicht erfüllen, so sind ihnen doch nicht mehr als zwei Beine und nicht mehr als zwei Arme gegeben, was notwendig mitunter zu Aufenthalten und Verzögerungen führen muss. Aber es schien mir damals und scheint mir noch heute, dass alle diese Umstände das Büfett empfehlen, besonders dem, der es eilig hat oder dem, der es aus irgendeinem andern Grunde an Geduld fehlen lassen könnte.

Mir schien es an diesem Abend, als könne ich es vielleicht an Geduld fehlen lassen, denn sie war von dem übervollen Ablaufe des Tages fast völlig erschöpft. Ich war nicht gewöhnt an solche Fülle. Auch in dieser Stadt war sie mir bisher nicht vorgekommen. Und hatte es mir am Morgen geschienen, als erhebe sich nun die Stadt um mich und fange an zu tönen und zu leben, so schien sie mir jetzt schon von einer fast hektischen Betriebsamkeit, angefüllt bis zum Rande von tragischen oder widrigen Schicksalen, die unverändert und unveränderlich ihre Bahn weiterliefen wie Planeten.

An diesen Gedanken spann ich eben, als ich Professor Wiggert sah. Er war nicht allein. Neben ihm ging eine Dame, nicht sonderlich vertraut mit ihm, so schien es, aber die Möglichkeit, zur Vertraulichkeit fortzuschreiten, lag in beiden Gesichtern. Wiggert zu verkennen oder zu verwechseln war ausgeschlossen. Fast um eine Kopfeslänge überragte er die Menge der Passanten. Daher war dieser Kopf, die Vogelaugen, die Vogelnase, schon weithin zu erkennen. Ich warf deshalb, ehe ich abbog, noch einen eiligen Blick auf das weibliche Wesen — Mädchen, Frau, Dame — schwer zu sagen. Jedenfalls war sie nicht hübsch, erst recht nicht von Lindes Art. Aber sie hatte die frischen Farben, den lebhaften Blick, der Linde fehlte. Sie würde sich nicht mit weltfremden Träumen begnügen. Sie würde aus ihm, der ein Vogel ohne Seele war, gehätschelt mitunter in Lindes Zaubergarten, einen Menschen machen, einen Mann. Und Linde würde übrig sein.

Jetzt war ich nahe und warf rasch noch einen Blick auf ihn, von der unnötigen Angst gepeinigt, er könnte erkennen, was ich dachte, was ich alles wusste. Aber er sah mich gar nicht. Es war mir, als löse die graue, vertrocknete Schale sich von ihm ab, sein Gesicht nahm schon natürlichere Dimensionen an, die eingeübten theatralischen Gesten seiner Hände wurden unnötig.

Rasch wandte ich mich jetzt ab und trat in das Büfett, das sich zu meiner Seite öffnete, einladende Zuflucht, stiller Strand, an dem die Wasser keine Gewalt mehr hatten. Ich wählte ein Kartoffelgericht mit Sauce. Keine Marken waren dafür nötig, es versprach, mich zu sättigen, das genügte mir. Ich sah, wie der sahnige Kartoffelbrei aus dem Topf auf den Teller geschöpft wurde, ein verheißungsvoller wohlgerundeter kleiner Hügel, von einer Gabel mit kleinen Querkanälen versehen, in die die goldbraune Sauce floß. Wie schnell, wie leicht und vergnüglich war das alles bewerkstelligt. Keinerlei Umstände, keinerlei Küchenheimlichkeiten hinter verschlossenen Türen! Ich entrichtete meinen Obolus — solche Gerichte waren lächerlich billig — und zog mich an einen der Tische zurück, wo man auf Hockern vor der hohen Spiegelwand saß, die das Büfett auf einer Seite begrenzte.

Die Beschläge von Chrom an der Theke spiegelten. Alles war sauber, neutral und ohne allen Anspruch. Wie sehr zu preisen war doch diese Einrichtung, die einem erlaubte, alles Ungelöste vor der Tür zu lassen, wie man einen Hund draußen anbindet. Während man im Restaurant das Bedürfnis fühlt, in einer Gesellschaft bei Tisch zu sitzen, war es hier das Natürliche, allein zu sein. Selten ging man in Gesellschaft ins Büfett. Wenn es doch geschah, war doch da jedenfalls nicht dieses falsche Vortäuschen einer Wohnlichkeit. Es handelte sich nicht darum, sich niederzulassen auf unbestimmte Zeit. Es handelte sich darum, satt zu werden.

Ich wurde satt, der Brei schmeckte köstlich. Ich erwog, noch eine Kleinigkeit folgen zu lassen, aber dann erinnerte ich mich des Fünfzig-Kronen-Scheins, den ich dem Flötenbläser in den Hut gelegt hatte und beschloss, jetzt gleich mit dem Verzichten anzufangen, um es bald hinter mich zu bringen.

Ich bummelte die Reihen der Schaufenster entlang, vorbei an hellerleuchteten Hoteleingängen, überdacht, bewacht von hochmütigen Subjekten in Livree, deren Mienen sich nur dann plötzlich zu bewegen anfingen, wenn eine Taxe, ein Fiaker ihre viel versprechende Last entluden. Ich spähte in die Büfetts, halb bewusst jenes letzten Restes von Hunger, der nicht ganz gestillt war. Aber zu Hause lag noch Obst. Brot und Aufstrich war auch da. Nach dem Chor würde ich mir noch ein kleines zweites Abendbrot genehmigen.

Im Chor waren wir zu elfen. Noch herrschte die flaue Stimmung von Semesteranfang — es war alles noch nicht richtig ins Rollen gekommen. Die Akustik der niedrigen Räume ließ sehr zu wünschen übrig. Auch dieses Institut sollte umziehen in einiger Zeit, hochherrschaftlich, ins Palais des Malteser Großpriorats auf der Kleinseite. Breite Aufgänge mit Steinfiguren, Riesensäle, besseres Mobiliar. Nur Hartmuth sah dem Umzug mit einigem Bangen entgegen: die Bibliothek und Noten waren zu verpacken und tausenderlei Kram. Eine Sache für eine Hausfrau, eigentlich.. Er wusste nicht recht, ob er sich dem gewachsen fühlen sollte. Immerhin war noch Zeit bis dahin.

Der Professor, der die Vorlesungen hielt, leitete auch den Chor. Er erinnerte mich an meinen Vater. Aber wahrscheinlich hielt man ihn für älter, als er war. Müde schien er zu sein über seine Jahre hinaus. Seine Müdigkeit tönte nach in den Madrigalen und Chorsätzen, die wir probten.

Während wir sangen, fiel mir Professor Wiggert wieder ein, die Dame neben ihm, und ich sah zu Linde hinüber. Vielleicht hatte ich mich auch getäuscht, vielleicht war es seine Schwester — ach nein, das doch kaum. Aber irgendeine Verwandte vielleicht, eine Bekannte, die Frau eines Kollegen. Ich versuchte mich zu überreden, aber es überzeugte mich nicht. Sie waren nicht so nebeneinander gegangen, als gingen sie einander nichts an. Erwartung war in den Gesichtern gewesen, Hoffnung sogar. Wiggert schien sich durchaus kein Gewissen daraus zu machen, mit einer Dame den Wenzelsplatz hinunter zu promenieren. Wie sollte er auch? Wer konnte ihm das Zölibat abverlangen? Ich war jetzt überzeugt, dass er Linde nicht liebte, nie so geliebt hatte, wie sie es verstanden haben mochte, dass er in seiner Weltfremdheit auch Lindes Liebe nie bemerkt hatte. Wie würde sie diese Erkenntnis hinnehmen?

Wir blätterten weiter, stimmten an. Ein Lied vom Abschied war es und sollte das letzte sein für diesen Abend. Ich fing mit an zu singen, aber plötzlich stieg es mir würgend in die Kehle. Ich musste aufhören. Der Professor sah erstaunt zu mir herüber. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Was war das nur? Mitleid mit Linde, der Gedanke an den Abschied, den sie würde nehmen müssen ohne ein Wort, ohne ein Zeichen? Nein, das konnte es nicht sein, denn ich glaubte fest daran, dass dieser Schnitt ihr am Ende heilsam sein müsste. Was es nur war? Es war kein Heimweh, nicht der Gedanke an irgendeinen Abschied, den ich jemals genommen hatte.

Nein, im Grunde wusste ich, was es war und wollte es mir nur nicht eingestehen, weil es zu bizarr war, zu unbegreiflich. Ich hatte Sehnsucht nach der Stadt, in der ich lebte. Während ich hier war und draußen rundum die Stadt, zum Greifen nahe, während ich wusste, dass ich in wenigen Minuten durch ihre Straßen gehen würde, trieb mir der Gedanke an ihre Schönheit das Schluchzen in die Kehle, zerriss mich die Vorstellung, dass ich eines Tages aus ihr fortgehen müsste.

Die Milchglaskugel in unserem Zimmer brannte noch, als ich eilig über den Platz nach Hause kam. Das freute mich. In ein dunkles Zimmer zu kommen war unbehaglich, gleichgültig, ob Maria noch nicht da war oder schon schlief. Zwar konnte man auch die kalkweiße Beleuchtung nicht gerade behaglich nennen, aber in ihrer Nüchternheit entsprach sie doch unserem provisorisch zusammengezimmerten Studentendasein. Allerdings besaß Maria für „behagliche Zwecke”, wie sie das nannte, noch eine Nachttischlampe, aber für mich reichte der Lichtkreis natürlich nicht. Ich hatte auch immer im Sinn, mir mal eine schicken zu lassen oder zu kaufen. Aber es kam nie dazu.

Ein merkwürdiger Anblick bot sich mir, als ich ins Zimmer trat. Auf dem Tisch lag noch das Bild, wie ich es hingelegt hatte, offenbar unberührt. Marias Schranktür stand offen, Maria selber saß auf dem Bett, noch im Kostüm, an dessen Aufschlag völlig sinnloser Weise eine künstliche blaue Blume befestigt war. Das Kostüm hätte elegant sein können. Die Blume machte alles zunichte. Ich staunte immer wieder, auf welche altmodischen, manchmal geradezu gewöhnlichen Gedanken sie verfiel, um ihrem Mangel an Farben aufzuhelfen.

Absurd aber wurde der Anblick erst dadurch, dass sie das Haar schon aufgewickelt trug, auf weiße Bänder, die wie ein Kranz ihr Gesicht um Standen. Die Tätigkeit des Aufwickelns schien sie schon vor einer Weile beendet zu haben, denn jetzt rauchte sie, was ihren Anblick nicht weniger lächerlich machte.

Das Einzige an ihr, was man auf keinen Fall hätte komisch nennen können, war ihr Gesicht. Ich hatte sie nie so ernst gesehen.

Als ich ‚Guten Abend’ sagte, drückte sie ihre Zigarette aus. Meinen Gruß erwiderte sie erst, nachdem sie mich eine Welle unverwandt gemustert hatte.

Ich setzte die Kollegtasche auf das Ende meinen Bettes. Meine Daunendecke war, ebenso wie die von Maria, tagsüber zu einer Wurst zusammengerollt, an die Wand geschoben und über das ganze Bettgestell eine Wolldecke gebreitet, so das es einen einigermaßen zulängliches Sitz- oder Liegemöbel abgab.

„Was ist?” fragte ich, noch im Stehen, denn ich dachte jetzt an die Brot- und Obstvorräte, und es kam mir der Gedanke, ich könnte mir eigentlich noch ein Ei in die Pfanne schlagen, obwohl das bei der seltenen Zuteilung von Eiern schon Verschwendung gewesen wäre. Aber ich hatte das Gefühl, es sei vorher etwas zu klären, und ich könne mich nicht so mir nichts dir nichts ans Essen machen. ‚Ist was passiert?” fragte ich nochmal.

Maria bis sich auf die Lippen. Offenbar wusste sie nicht, welche Worte sie wählen sollte, wusste vielleicht überhaupt nicht, ob sie reden sollte.

„Aber warum sagen Sie denn nichts?” drängte ich schließlich. „Was ist denn so furchtbar?”

Sie schien sich jetzt zu besinnen, dass es unklug sei, die Sache dramatischer darzustellen, als sie normalerweise gewesen wäre. „Jemand hat in meinen Briefen gelesen”, sagte sie.

„In Ihren Briefen?” Ich verstand nicht.

„In den Briefen, die in meinem Schrank liegen. Und das Bild, wie kommt das Bild auf den Tisch?”

Ich lachte. „Wenn Sie sonst keine Sorgen haben, können Sie sich die auch sparen. Es muss Ihnen herausgefallen sein heute früh. Ich sah es auf dem Boden liegen, und damit niemand drauf tritt, habe ich es aufgehoben. Ich habe mir überlegt, wo ich es hintun soll. Ich hatte es zuerst auf Ihren Nachttisch gelegt”, ich lachte verlegen, dass ich ihr — mehr oder weniger wider Willen — diesen kleinen Schnörkel jetzt doch nicht vorenthalten hatte, ”aber ich dachte, es wäre Ihnen vielleicht nicht recht, Sie fänden es — irgendwie — ungezogen. In den Schrank wollte ich es auch nicht legen, denn ich mache nicht gern andrer Leute Schränke auf. Da habe ich es also auf den Tisch gelegt. Es liegt noch genauso da, wie ich es hingelegt habe.”

Etwas Erleichterung sah ich in ihrem Gesicht. „Aber die Briefe”, sagte sie ratlos. Ich merkte jetzt, dass ich durch die Beichte mit dem Bild mich auch hinsichtlich der Briefe verdächtig gemacht hatte. Konnte es nicht so gewesen sein, dass ich das Bild hätte in den Schrank legen wollen, dabei die Briefe gesehen hätte, sie gelesen und dann beschlossen, das Bild lieber doch nicht in den Schrank zu legen, weil sonst dieser Gedanke so nahe lag? Es entging mir nicht, dass Maria erleichtert schien, weil die Sache sich auf so harmlose Weise erklärte.

„Ich bitte Sie, es ist doch nur eine Lappalie, eine Kinderei, wenn Sie es nur waren. Mir wäre ein Stein vom Herzen. Ich würde es Ihnen niemals nachtragen, ich verspreche es Ihnen.’

Ich schüttelte den Kopf. „Tut mir leid. Ich lese fremde Briefe nicht. Nicht mal, wenn sie offen herumliegen. Vielleicht war es der Drachen — sie schnüffelt doch so gern — oder die Aufräumefrau. Warum muss es denn unbedingt jemand so Schreckliches sein?”

Sie schüttelte den Kopf, und ihre Stirn runzelte sich wieder. „Aber es wäre so ein merkwürdiger Zufall — die Briefe und das Bild — an einem Tag!”

Dieser versteckte Vorwurf, ich hätte gelogen, machte mich ärgerlich. Ich ging zum Schrank und nahm Serviette und Esswaren heraus, um sie auf den Tisch aufzubauen. „Sie brauchen mir nicht zu glauben” sagte ich gereizt. „Aber es wäre besser, wenn Sie mir glauben würden. Ich denke nicht daran, hier ein Semester lang mit Ihnen zu wohnen, wenn Sie bei der Meinung bleiben, dass ich fremde Briefe lese und Sie noch dazu belüge. Ich habe sehr gut bemerkt, dass Sie froh wären, wenn ich’s gewesen wäre. Ich weiß nicht, wieso. Es ist mir auch egal. Aber ich kann Ihnen nichts vorlügen, nur um Sie zu trösten. Das ist zu viel verlangt — ”

Ich hatte mir ein Brot gestrichen und aß dazu einen Apfel. Das Verlangen nach einem Ei war mir vergangen. Ich sah nicht, wie wir beide aus dieser Zwickmühle herauskommen sollten. Zwar war es richtig, dass ich unter diesen Umständen keine Lust mehr hatte, hier wohnen zu bleiben. Aber eine ganz andere Frage war, wo man so schnell ein Zimmer finden sollte.

Ich stand auf, um mir noch die Wurst aus dem Schrank zu holen. Als ich mich wieder hinsetzen wollte, streifte ich Maria mit einem Blick. Da sah ich etwas Erstaunliches: sie weinte! Ich stellte den Wurstteller auf den Tisch und ging zu ihr hinüber. Was ich nie vorher getan hatte — ich setzte mich neben sie aufs Bett und legte den Arm um sie.

„Hören Sie auf zu weinen, Maria. Ich war’s nicht, ich würde es Ihnen gerne sagen, wenn’s so wäre. Aber ich war’s wirklich nicht. Vielleicht können wir zusammen herauskriegen, wer es war.”

Wir konnten es nicht herauskriegen. Wir konnten es nicht einmal ahnen. Ich selber erfuhr es erst viel später, als alles vorbei war. Aber hätten wir es damals gewusst, es hätte uns nicht froher gemacht und hätte nichts mehr hindern können.

Erst im halben Schlaf kam mir noch einmal der Gedanke an Felix Erlach. Den ganzen Tag lang hatte ich nicht mehr an ihn gedacht. Ob er mich auch so sehr vergessen hatte wie ich ihn? Ein heller Ausblick war jetzt der Gedanke, ihn wieder zu sehen, eine zärtliche Zuversicht lag darin.

Die Geige schwieg heute nacht. Ein warmer Wind hatte sich aufgemacht in den Straßen und bewegte die Fenster, die leise klirrten. Ich stand noch einmal auf, um sie festzuhaken. Es roch nach Frühling.

Das Gedicht fiel mir ein, die ganze erste Strophe war plötzlich da.

„Schon steigt der Saft aus jener Allgemeinheit,

die dunkel in den Wurzeln sich erneut,

zurück ans Licht und speist die grüne Reinheit,

die unter Rinden noch die Winde scheut.”

Ein langer Satz, ein umständlicher Satz, vollgepackt und nichtssagend eigentlich — aber das dürfte man vielleicht nicht sagen, schließlich war es Rilke. Rinden — Winde — eine Art Binnenreim im letzten Satz. Allgemeinheit — Reinheit — verschwommene Worte, man konnte sich nichts darunter vorstellen. Na ja, man müsste es etwas milder ausdrücken, was wieder bedeuten würde, dass es etwas mehr Platz einnimmt.

Sollte ich es noch aufschreiben? Ach nein, es würde mir schon morgen wieder einfallen. Zuversichtlicher geworden, wickelte ich mich in meine Daunendecke. Eine ganze Weile lag ich noch wach. Zwei Zeilenpaare als Gegensätze, das Zweite aber entspringend aus dem ersten und — sozusagen — genährt vom ersten. Da würde mir schon was einfallen. Allerdings, zehn Seiten?

Maria schlief jetzt ruhig. Auch ich war eingeschlafen, als ein Schrei mich aufschreckte. Maria war hochgefahren. „Nicht doch, Götz! Sie brennen dich!”

Ich erschrak, lag still, hielt den Atem an. Sie durfte nicht wissen, dass ich wach war. Mein Herz klopfte zum Zerspringen. aber vielleicht wusste sie selber nicht, was sie gesagt hatte. Nach einer Weile hörte ich, wie sie nach dem Röhrchen griff, das auf ihrem Nachttisch lag. Sie nahm Schlaftabletten. Ich wartete, dass sie aufstehen würde, um ein Glas Wasser zu holen. Dann könnte ich mich rühren, Atem holen, aber sie stand nicht auf. Sie schluckte die Tabletten ohne Wasser. Dann wurde es wieder still im Zimmer. Aber die Stille war voller Angst.